XXXVII.

Maria Benedicta Krebs

Bildquelle: Die Pforte 12. und 13. Jahrgang, Nr. 22 bis 25 – 1992/93

Die letzte Äbtissin und des Stiftes Ende.

(Zweiter Teil: Schluß.)

Von Dr. Engelbert Krebs

V. Die letzte Äbtissin und des Stiftes Ende.

(1794 – 1806.)

Im Gegensatz zu ihren drei Vorgängerinnen segnete Maria Benedicta¹ das Zeitliche im verhältnismäßig jugendlichen Alter von nur 51 Jahren. Es waren schlimme Tage, in denen das Kloster nach der elfjährigen Regierung dieser Frau am 19. Dezember 1793 (M.) mutterlos wurde. Frankreich hatte während des Jahres 1793 seine Grenzen glücklich gegen die Koalition der Monarchen verteidigt, welche den Königsmord rächen wollten. Nun begann die siegreiche Republik einen großen Angriffskrieg und eroberte Holland, überall, besonders so nahe der französischen Grenze, wie im Breisgau, fürchtete man den Einfall der Franzosen. Wie berechtigt diese Furcht war, bewiesen die verheerenden Beschießungen von Kehl und Breisach im September 1793, über welche Otto Langer im „Schauinsland“ XX (1893), S. 34 – 35 anschaulichen Bericht gegeben hat. Dazu kam im Innern des Klosters Todesfall über Todesfall. Innerhalb sechs Wochen starben Ende 1793 und Anfang 1794 sieben Mitglieder des Konventes, davon im Januar allein vier (M GL). Der Abt von Thennenbach richtete darum an die bischöfliche Regierung in Konstanz die Bitte, ihn möglichst schnell als bischöflichen Kommissar für die Wahl und danach als bischöflichen Konsekrator für die bischöfliche Benediktion zu bevollmächtigen, damit das Kloster in so schlimmer Zeit nicht ohne Oberhaupt bleibe.

Das bischöfliche Ordinariat entsprach den Gesuch, da ja „die Kriegsgefahr am Oberrhein notorisch“ sei (E.). Die Wahl fiel auf die zweitjüngste der 14 Chorfrauen, die erst 31 jährige, erst im 6. Professjahr stehende Maria Benedicta Krebs aus Freiburg. Sie war die Tochter des am Münsterplatz wohnenden Kaufmannes Jos. Al. Krebs und seiner Frau Maria Anna geb. Facklerin aus dem Engel im Glottertal, von 15 Geschwistern das fünfte. Es war kein froher Ausblick, der sich für die Zukunft der so jung zu solcher Vertrauensstellung erhobenen Frau darbot. Dennoch hatte der Bruder der Neugewählten, Jos. Alexander II., als ihm am 14. Januar 1794 mittags ein Eilbote aus Kenzingen die Nachricht brachte, eine solche Freude darüber, daß er das Faktum in sein Familienbuch eintrug und dazu bemerkte: „Dem Boten 1 Dukaten Trinkgeld“ (K.).

Am 9. Februar 1794 fand die Benediktion statt, an welcher sich Verwandte und Freunde mit Herzlichkeit beteiligten. Bald aber begannen die Sorgen, und sie sollten nicht mehr aufhören, bis ans baldige, bittere Ende.

Zu allererst mußte die junge Frau Äbtissin daran denken, die Personenzahl des Stiftes wieder zu erhöhen. Von den 14 noch lebenden Chorfrauen und 5 Schwestern waren 5 über 70 Jahre alt, sodaß, die Äbtissin mit eingerechnet, nur 11 leistungsfähige Chorfrauen und 3 Laienschwestern übrig waren. So reichte den die Äbtissin 17 Tage nach ihrer Benediktion ein Gesuch an die Regierung ein, es möge ihr erlaubt werden, bis zu 8 Kandidatinnen aufzunehmen, da innerhalb 6 Wochen 7 Conventsmitglieder gestorben seien und die Stiftungsobliegenheiten nicht mehr genügend erfüllt werden könnten. Zugleich wagte sie die Bitte um die Erlaubnis, auch „Ausländerinnen“, d.h. Kandidatinnen „aus dem Reich“, also nicht nur aus Vorderösterreich aufnehmen zu dürfen, „da keine Hoffnung sei, so viele Inländische zu bekommen“ (G). Unterm selben 28. Februar bat sie Herrn von Summerau, den Präsidenten des Breisgaus, um Unterstützung ihres Gesuchs. Gütige Berücksichtigung wurde ihr unterm 13. März zugesagt, aber für weitere Verhandlungen von vornherein zur Bedingung gemacht, daß auf je 3 Ausländerinnen nur 1 Inländerin kommen dürfe², was in einer Regierungsresolution von 1794 14. September verfügt sei. Am 19. Juni erneuerte die Äbtissin ihr Gesuch und bat zu bedenken, daß jene Resolution doch wohl nur Geltung habe, wenn wirklich genügend Innländerinnen sich meldeten und man also die Wahl habe, wer abzuweisen sei. Da aber kam sie schön an. Die „Konstanzer hohe Provinzialstaatsbuchhalterei“ schrieb der K. K. Vorderösterreichischen Regierung, die Vermögensfassion von 1791 habe ergeben, daß das Stift bei 26 Köpfen jährlich 664 fl. Rheinisch Abgang habe, und man habe damals dem Stifte, dessen Einschränkung und Sparsamkeit in der Lebenshaltung der Frauen schon aufs höchste gestiegen, Nachlaß der ihm auferlegten Aushilfssteuer gewährt. Nun seien 7 Köpfe weniger. Wolle man diese durch Neuaufnahmen ersetzen, so trete das alte Defizit wieder ein. „Dieses Stift, so sich weder mit Schulunterricht abgibt, noch sonst sich dem Staate nützlich macht, ist auch dermal mit 14 Chorfrauen und 5 Schwestern hinlänglich besorgt“. Die Frau Äbtissin soll sich um Genehmigung von Neuaufnahmen nicht eher wieder melden, „bis nicht noch etliche Chorfrauen und Schwestern werden verstorben sein“ (!) „Überhaupt ist sehr auffallend, daß sie Äbtissin, die doch eine geborene Österreicherin und eine geborene Freiburgerin ist, mit dem Österreichischen Patriotismus nicht beseelt und für die Ausländerinnen ganz eingenommen ist“. So höre man in Konstanz, daß sie eine sich gemeldet habende Freiburger Bürgerstochter nur deswegen nicht aufnehmen wollte, weil sie arm sei.

Maria Benedicta 1800.

Im Frühjahr 1800, nach Bonapartes Rückkehr aus Ägypten und wohlgelungenem Staatsstreich, begannen die Feindseligkeiten von neuem. Moreau wurde durchs Elsaß gegen den Breisgau gesandt. Schon im April 1800 erhielten die Frauen in Wonnental ein Schriftstück, datiert: Neu-Breisach 8. Jahr der französ. Republik 21. Floreal, worin Moreau den Landesständen „Salut“ und „Considération respectueuse“ darbietet und mitteilt, daß General Beauregart als commandant des troupes francaises durch den Breisgau komme und pro Mann „1½ Brot, ¾ von Weizen, ¼ von Roggen. ½ Fleisch und 1 Schoppen Wein im Tag“, „für alle Pferde überhaupt“ aber 15 Heu und ½ Sester Haber anzufordern habe. Im Juli erfolgte ein ähnliches Schreiben, datiert: 16. Thermidor des 8. Jahres, welches einen „Unterricht über die Verpflegung der Truppen“ enthielt. (GL.)

Abermals ging die Kriegsgefahr am Breisgau vorüber. Moreau zog ostwärts und schlug am 3. Dezember 1800 die Österreicher bei Hohenlinden. Nach dem Friedensschluß kehrte er zurück. Die Spuren seines Durchmarsches finden sich auf folgenden Wonnentaler Quartiernotizen: 1801, März 17. – 21. Einquartierung: Herr Commandant, seine Frau (!), Offizier, 5 Mann Fahnenwacht, in 5 Tagen 30 Maß Wein. Dazu am 17. 6 Lichter, 12 Rindfleisch und am 18. 2 Bouteillen Kirschwasser.März – 2. April. Zwei Offiziere und ein Frauenzimmer, 2 Pfd. Zucker und 2 Pfd. Kaffee. 2. – 8. April. Ein Offizier und eine Frau.

Man sieht daraus, daß die Soldaten Moreaus schon damals ähnliche Begleitung mit sich führten, wie die Herren um Mac-Mahon, dessen bei Wört in deutsche Hände gefallener Troß zahllose Korsetts und Damenkleider enthielt. Wir stehen in der Zeit, in welcher Goethe die Worte in seinem Faust schrieb: „Du sprichst ja wie Hans Liederlich“ oder „schon fast wie ein Franzos“.

Der Friede von Luneville am 9. Februar 1801 brachte den Breisgau als Entschädigung unter die Regierung des länderlos gewordenen Herzogs von Modena. Der Reichsdeputationshauptschluß am 14. März 1803 verfügte die Säkularisation der Stifter und Bistümer. Die Stifter Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtental, Ettenheimmünster, ganz nahe Nachbarn von Wonnental, kamen als Eigentum an den Kurfürsten von Baden. Die Äbtissin von Wonnental mußte sich klar eingestehen, daß auch ihre Tage gezählt seien. Da tauchte ein rettender Gedanke auf: Sie erbot sich am 23. Juni 1803, in Wonnental eine Schule für die Mädchen der Stadt Kenzingen zu errichten und zwei Lehrfrauen dafür anzustellen. Die Modenesische Regierung sagte ihr schon am 5. Juli zu, das Gesuch S. Königl. Hoheit zu empfehlen, und verpflichtete am 22. November die Kenzinger Bürger, die Kosten der Schuleinrichtung in 2 Räumen des Stiftes zu tragen, da sie ja doch den alleinigen Nutzen von der Sache hätten. Der Vertrag zwischen Wonnental und Kenzingen war schon am 2. August zustande gekommen und schon am 27. Oktober 1803 konnte der „Normallehrer“ Josef Keller in Freiburg die beiden ihm zum Unterricht übergebenen Frauen Maria Benedicta (Nothelfer) und M. Ludgardis (Arquin), welche seit 1800 und 1802 Profeßfrauen waren, nach nur dreimonatlicher Unterweisung zu Freiburg einer öffentlichen Lehrprüfung zur Zulassung zum Lehramt vorstellen, wofür er 66 fl. berechnete, weil er „täglich mehrmale den weiten Weg“ zum Wohnort der Schwestern in Adelhausen zurücklegen mußte.

Dennoch zogen sich die Vorarbeiten lang hin. Erst am 26. September des folgenden Jahres 1804 ist der Voranschlag des Bombacher Maurermeisters Schwarz für die Errichtung der Schullokalitäten in Höhe von 819 fl. 36¾ kr. datiert. Jedoch schein es zum Schulhalten in Wonnental nicht mehr gekommen zu sein, denn die Ereignisse der Weltgeschichte waren inzwischen so weit gediehen, daß das Stift von ihrem Gange sozusagen lautlos erdrückt wurde. Wir kommen zum letzten Akte des vor unseren Augen abrollenden Dramas, zur Aufhebung des Klosters.

Der Friede von Preßburg, welcher im Dezember 1805 den kurzen unglücklichen Feldzug der dritten Koalition beschloß, brachte den Breisgau an Baden. Bekannt wurde dies natürlich erst im Frühjahr 1806, wie aus den Berichten damaliger Zeitungen hervorgeht. Am 15. April erst fand die feierliche Landesübergabe statt. Ein bei der Äbtissin auf Besuch weilender vorderösterreichischer Beamter schilderte den Eindruck dieses Tages in einem uns erhaltenen Brief (K.) an seine Freiburger Verwandten folgendermaßen: „Die Nachricht von 13. versetzte mein Herz in tiefen Schmerz: Consummatum est, sagte ich oft zu mir, Unser teues Vaterland ist nun ganz abgerissen vom Hause Österreich . . . aber nur nicht in unserm nun tiefgebeugten Herzen“. Die Übergabe wurde am 15. früh durch Geläute und Böllerschüsse verkündet. Aber: „bis auf einen Bürger dahier (in Kenzingen) sahe ich alles tiefdenkend und mehr niedergeschlagen als froh aus der Pfarre gehen. Ich bat auch an diesem Tag unter Tränen zum Himmel – im Stift Wonnental – für Erhaltung unserer vielgeliebten Erzherzöge Carl und Franz, um Barmherzigkeit und Gnade, dem seufzenden Breisgau seinen alten Vater wieder zu schenken…. Nach dem Intelligenzblatt von Freiburg ist an diesem Tage der Tanz erlaubt worden; außer den Musikanten, die für ihre Bemühungen einen Braten und Bouteille Wein erhielten, war sonst niemand lustig als der abbesetzte Zollkontrolor Alex Harscher; dieser hatte ganz allein eine Kreuzstockhohe Transparenttafel mit Wappen und Inschrift nebst wohl 40 Lichtern vor seinen Fenstern . . ., Baden seine unzeitigen Patriotismus zu zeigen, wozu aber jedermann die Achsel zuckte. Selbst Baden kann seine Voreiligkeit nicht billigen . . . Da just keine fremde Einquartierung in Wonnenthal ist, so wage ich es, die Freundschaft der Frau Base Äbtissin zu benützen und noch einige Frühlingstage hier oder in der Gegend zu bleiben“. – Da just keine fremde Einquartierung in Wonnenthal ist! – Man sieht, die Leute rechneten mit ruhigen Zeiten als mit der Ausnahme, während der Kriegstrubel zur Gewohnheit geworden war. Die Ruhe sollte nicht lange dauern.

Schon im Januar, also vor der feierlichen Übergabe an Baden, war die Aufhebung aller Stifter im Breisgau beschlossene Sache der badischen Regierung. Wie Baader in seinem Buche über „Die ehemaligen Breisgauischen Stände“ (S. 277) mitteilt, eröffnete der Hofkommissär Drais diesen Landständen unterm 30. Januar, „das infolge der Souveränität des neuen Landesfürsten und der vom französischen Kaiser deshalb ausdrücklich übernommen Garantie sämtliche Breisgauische Stifter und Klöster für aufgehoben erklärt seien“. Aber die Sache war zu stark, um sofort Glauben zu finden. Lebhafter Protest erhob sich im Ständehaus und verpflanzte sich von dort in Stadt und Land hinaus. Der Fürstbischof und Fürstprimat Dalberg aber erfuhr davon nur gelegentlich. Als er nämlich eine Eingabe an die Regierung machte des Inhalts, daß er durch die Tennenbacher Mönche ein Lehrerseminar wolle einrichten lassen, erhielt er unterm 13. Februar vom kurfürstl. bad. Regimentsrat in Karlruhe ein dankendes ablehnendes Schreiben, „da die Klöster im Breisgau alle zur Aufhebung bestimmt“ seien. (E.) In Wonnental erfuhr man auch nichts sicheres. Aber im Sommer kam der staatliche Inventarkommissar Hegner und nahm ein völliges vom 20. Juli 1806 datiertes Inventar des Kloster auf, welches sämtliche Zinsbezüge, Gebäude, Gelände ec. kapitalisierte und so das Aktivvermögen auf 226282 fl. 33 kr., den Passivstand auf 16117 fl. 24 kr., das reine Vermögen also auf 210164 fl. 57 kr. einschätzte. (GL.)

Aber noch war alles ungewiß. Wie schwer die Unwissenheit über ihr Schicksal auf den Einwohnern der Breisgauklöster lastete, zeigen die ergreifenden Tagebuchblätter des Abtes Speckle in St. Peter. Ähnlich wie dort wird der Sommer in Wonnental gewesen sein. Eigene Gesetzesverordnungen waren es nicht, die die einzelnen Klosteraufhebungen besorgten. Die Sache ging einfach auf dem stillen Verwaltungsweg. Kein Regierungsblatt, kein lokales Amtsverkündigungs- und Intelligenzblatt jenes Jahres bringt auch nur ein Wort über die Aufhebung dieses oder jenes Klosters. Die Regierung stellte sich lediglich auf den Standpunkt des Reichsdeputationshauptbeschlusses, welcher dem Landesfürsten die Stifter zu eigen gab, und des Preßburger Friedens, welcher speziell den Breisgau an Baden gab. Alles weitere war Verwaltungssache der badischen Hofkommission in Klostersachen.

Am 20. Juli 1806 also war die Vermögensaufstellung gemacht. (GL.) Am 23. August beschloß die Klosterkommission, „die Organisation des Stiftes Wonnenthal“ in die Wege zu leiten, worüber ein Geh. Ratprotokoll vom 2. September an die Lichtentaler Äbtissin berichtet, daß ihr erlaubt werde, nach Aufhebung der Domestikation in Wonnental die Klosterfrauen, welche etwa in Lichtental eintreten wollten, aufzunehmen. Einstweilen habe die Klosterkommission nach Aufhebung der Domestikation für Unterhalt der Frauen zu sorgen. Die Äbtissin von Lichtental beteuerte unterm 9. September ihre Bereitwilligkeit, bat aber, „die Individuen“, welche kommen wollten, zur Haltung der Lichtentaler Klausur verpflichten zu dürfen und zugleich ersuchte sie untertänigst, nicht nur alte und gebrechliche Klosterfrauen hierher zu beordern und bei den wirklich kommenden die Pensionen, sowie Kleidung, Wäsche, Bett- und Tischzeug mit nach Lichtental zu überweisen. (L.) Am 11. September erst traf in Konstanz beim bischöflichen Ordinariat die badische Kommissionsresolution ein, betreffend der Aufhebung der beiden Frauenklöster Günterstal und Wonnental. Das Ordinariat beschloß unterm selben 11. September 1806: „Man kann der Aufhebung nicht mitwirken. Doch um das mögliche zu tun, sind die Nonnen um die Gründe ihres Austritts durch bischöflichen Kommissarius zu befragen, wo man sodann eine Resolution fassen wird.“ (E.)

Inzwischen hatte man in Wonnental den Frauen vorgeschlagen, sich in anderen Klöstern Unterkunft zu suchen, doch stellten sich dem solche Schwierigkeiten entgegen, daß schon am 13. September die Frauen beschlossen, ihre „Pension im stillen Privatleben zu verzehren.“ (L.)

Die Priorin Frau Viktoria Berger³ gab trotzdem die Hoffnung auf Wiedereintritt in ein Kloster nicht auf. Am 16. September schrieb sie an ihre (leibliche?) Schwester in Lichtental: „Liebste Frau Schwester: „Ich berichte ihr mit schwermüthigem Herzen, das unser libes Kloster aufgehoben ist. Verschrecke sie nicht! Gott hat es zugelassen. . . . Wir glauben, das bis in Oktober wir auseinander kommen. Das Kloster Dennenbach ist auch aufgehoben und noch mehre Klöster. Es gibt bey diesen Zeiten vil schwere Herzen und wenn es möglich wäre bludige Dränen zu vergießen. Ich habe noch allezeit die Gedanken, wieder in ein Kloster zu kommen, aber jetzt kann ich nicht, wegen der Frau Maria Caecilia und Schwester Johanna. Sie seynd beide alt und kränklich, ich kann sie nicht verlassen; ich habe ein Haus in Kenzingen gelent. Liebe Frau Schwester . . . bette sie vor mich. Die Pension ist noch nicht offenbar, wir wissen nicht, was wir bekommen.“ (L.)

Die brave Priorin, welche sich so mütterlich ihrer zwei alten und kranken Mitschwestern annahm, war jene Victoria Bergerin, welche, wie wir oben hörten, vor ihrer Profeßablage im Jahre 1782 so viele finanzielle und amtliche Schwierigkeiten durchzukämpfen hatte. Nun war sie die Seele der Bestrebungen einiger weniger Frauen, die vom Ordensleben nicht lassen wollten. Der noch erhaltenen Briefwechsel zwischen ihr, der Frau Lutgard Arquin und dem Kloster Lichtental enthält interessante Züge echt klösterlichen Geistes, aber auch nicht weniger interessante Berichte über die vielen Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, bis endlich die Aufnahme in Lichtental zugesichert werden konnte. „Sie kennen nicht glauben, wie viele Steine im weg von Kenzingen bis auf Lichtental liegen“, schreibt Frau Lutgard einmal an die Lichtentaler Priorin. Die Haupthindernisse waren einerseits die amtliche Regelung der Aufnahme gegenüber der Regierung, andererseits die beständige Rücksichtnahme der zum Wiedereintritt Willigen auf einander und besonders auf die alten kranken Mitschwestern. Die eine der diesen beiden Alten starb im Laufe des Jahres 1807. Die andere mußte entweder mitgenommen werden können, oder der Eintritt in Lichtental war nicht möglich. Dazu kam, daß die Frau Benedicta Spothelferin aus Zell am Harmersbach nicht ins klare kam, ob sie mit nach Lichtental ziehen solle oder nicht, was nun Frau Viktoria und Frau Lutgard wieder lange aufhielt. Am 3. September 1807 berichtet Frau Lutgard nach Lichtental, daß die Frau Benedicta nun abgeschrieben habe: „O wie bin ich in meinem Herzen verschrocken! O wie war ist es, was man liest, mit den Heiligen wirst Du heilig und mit den verkehrten verkehrt sein (Ps. 17, 27). Wie hat die Person nach dem Kloster erst kurz geseifzt und jetzt hat es ein End. O Welt, wie viele hast Du schon betrogen! Was die Frau Viktoria und mich betrifft, sein mir drin allezeit und wollen Gott Zeit unseres Lebens danken, wann wir in ihrem Kloster kennen leben und sterben, welches wir sicher hoffen. Die Frau Cäcilia ist so gesund wie ein Hecht, nur ist ihr überall zu eng und zu kalt.“ (L.) Man sieht, Frau Lutgard war eine temperamentvolle Briefschreiberin. Die Frau Benedicta, die sich zum Wiedereintritt nicht recht entschließen kann, hält sie beinahe für eine verlorene Seele. – Zum Glück war dem nicht so, wie wir später sehen werden. – Gewinnend durch ihre Bescheidenheit und echten Klostersinn sind die Briefe der Frau Viktoria. Sie bittet unterm 3. September 1807 definitiv um Aufnahme in die Klostergemeinde für sich und Frau Lutgard. Sie sagt dabei unter anderem: „Wir wollen uns brauchen lassen, so vihl in unseren Kräften ist, ich werde der ordnung nachkommen wie die andern, und das ich bin briorin gewesen, soll niemand scheyen und soll ganz vergessen seyn. ich verlange ein gemeine Klosterfrau zu seyn.“ (L.)

Bald nach dieser Anfrage hatte sie Zusage von Lichtental und schrieb nun an die Regierung: „Auf unser jetzt erneuertes demütiges Ansuchen hat uns die herzensgute Frau Abtissin zu Lichtental sambt ihrem miteinverstandenen löblichen Convente die Aufnahme zum klösterlichen Kommunitätsleben, auch sogar mit Einschluß unserer elenden und kostspieligen Auswart benötigten Mitschwester Caecilia gütigst zugesichert, doch unter dem ausdrücklichen Bedingnis, daß wir neuerdings um die ehemals zugestandene Erlaubnis eines Gh. Höchstpreislichen Geheimen Rats Collegiums untertänigst nachzusuchen hätten“. Die Erlaubnis von der Regierung wurde erteilt. Doch zogen sich die Unterhandlungen noch bis ins Frühjahr. Am 30. Mai 1808 endlich fand die feierliche Inkorporation der beiden Frauen Viktoria und Lutgard statt. Auch Frau Caecilia hatte Aufnahme gefunden. Nun meldete sich auch die Frau Benedicta wieder. Als Grund Ihres Zögerns gab sie längere Krankheit an, sodann aber ihre Furcht, „wieder ausgetrieben zu werden, indem Kloster Gengenbach alle Zusicherungen mit Lichtental gemein hatte und doch jetzt erst ausgestoßen worden, und so sagten alle, werde es Lichtental auch gehen. Sobald ich aber gehört, daß sie wieder eine Äbtissin haben machen dürfen, fasste ich wiederum Mut.“ Und so bittet denn nun auch sie um Aufnahme. (L.)

Bildquelle: Loewenherzfotos Nadine Gerber

Doch zurück zur Regelung der Dinge im Jahr 1806. Beschlüsse des Geh. Finanzrates vom 13. September und 3. Oktober setzten die Pensionen in folgender Weise fest: Der Äbtissin 1100fl., der Priorin und älteren Frauen je 300 fl., sieben jüngere Frauen je 250 fl., zwei älteren Schwestern je 200 fl., vier jüngeren Schwestern je 150 fl. Nach Beschluß vom 18. Oktober erhielt der alte Kirchendiener ein Gnadengehalt von 120 fl., der Rossknecht von 24 fl., „Dahingehend der Obervogt Hägelin wegen seines eigennützigen und unrechtlichen Verhaltens einer Pension nicht würdig befunden wurde“. (GL.)

Am 23. Oktober 1806 wurde die Vermögensaufstellung dem „Gefäll- Verwalter“ Harscher zugeschickt. Diesem hatte sein „vorzeitiger Patriotismus“ also doch eine Stelle eingetragen, die jährlich 80 fl. nebst freier Kost, Wohnung, Licht und Wäsche abwarf. Er mußte die Vermögensaufstellung durch ein Mobiliarinventar ergänzen, welches wir im Eingang unseres ersten Aufsatzes bei Schilderung der Klosterräumlichkeiten benützt haben (GL.); dann wurde mit Datum vom 23. Oktober beim Ordinariat um Exekration (d.h. Entweihung der Klosterkirche) nachgesucht und unterm 24. Oktober das ganze Stift zum öffentlichen Verkauf auf 9. Dezember 1806 ausgeschrieben. (Freiburger Intelligenzblatt 1. November 1806.) Das Ende des Monats Oktober brachte die Aufhebung der Domestikation. Den Klosterfrauen war nach der Anweisung der Klosterkommission vom 23. Oktober „ das in ihren Zimmern befindliche Gerät“ unentgeltlich zu überlassen. Wenn sie aber außerdem „zum Behuf ihrer Einrichtungen ein oder andere Stücke zu haben wünschen, so können ihnen solche um einen billichen Anschlag gegen Abrechnung an ihren Pensionen (!) gegeben werden“. Bezüglich des Silber- und Zinngeschirrs wurde verfügt: „Der Ring der Äbtissin(!) ist ebenso wie das silberne Lavabo an die Kommission einzusenden. Die vorhandenen 12 silbernen Löffel, 6 Messer und Gabeln, 24 zinnerne Teller, 6 Suppenschüsseln, 6 Platten, 3 Lichtstöcke, 6 grüne Sesseln und 1 Bett ohne Anzug kann der Frau Abtissin „wenn sie es verlangt, gegen Schein zu ihrem lebenstäglichen Gebrauch (!) belassen werden, was sie aber davon nicht gebraucht, ist mit anderen Fahrnisstücken zu verkaufen. Die Kirchengerätschaften sind bis zur Exekration der Kirche zu belassen, nachher alle Pretiosen und Paramenten anhero einzusenden. Die Orgel haben Seine Kgl. Hoheit der Stadt Breisach in die dasige Kirche zu schenken geruht. Die Tafel von den Abtissinnen und Stiftern ist ebenfalls hierher zu senden. Die Galakutsche mit englischen Federn und Schwanenhälsen ist der Gh. Marstallverwaltung einzusenden.“ (GL.) Als die Frauen auszogen, nahm die Äbtissin gegen einen von ihr und der Priorin unterzeichneten Gegenschein Fahrnisse im Wert von 156 fl. auf Lebenszeit mit sich, das erwähnte Silberbesteck, ein Bett ohne Anzug, die 6 Sessel und ein von ihrer Hand gesticktes Messgewand. Auch den auf 65 fl. geschätzten Ring mit Smaragdstein und 8 Rosetten Diamanten ließ man ihr gegen Gutschein. Das Zinn verteilte sie unter die Frauen. (Bericht vom 3. Juli 1807.) (GL.)

Bildquelle: Schau-Ins-Land 39. Jahrlauf, 1912, S. 91

„Schon am 05.05.1807 erhielt die Firma die Erlaubnis, die Kirch niederzureißen […]“ (Dr. Engelbert Krebs)

Bildquelle: Schau-Ins-Land 39. Jahrlauf, 1912, S. 93

Am 1. November war das Kloster leer. Die Frauen verteilten sich nach Kenzingen und Freiburg oder sonst wie in ihre Heimat. Die Äbtissin suchte um Entbindung von den Ordensgelübden nach. Die Antwort erfolgte unterm 12. November 1806 mit landesherrlichem Plazet vom 25. November. Sie lautete: „Des Hochwürdigsten und durchlauchtigsten Fürsten und Herren, Herrn Karl Theodor, Fürst Primas des Rheinischen Bundes, des hl. Stuhles zu Regensburg Erzbischofen, Fürsten von Aschaffenburg, Regensburg und Frankfurt ec. ec., Bischofen zu Konstanz: Wir zu den geistlichen Sachen verordneter Vicarius Generalis. Nach erfolgter Auflösung des Frauenstiftes Wonnenthal sind wir durch die hochwürdige Frau Abtissin und die übrigen wohlehrwürdigen Mitglieder desselben um die Dispensation von den Ordens-satzungen ersucht worden, welche Wir denselben samt und sonders anmit durch nachsehende Erklärung förmlich erteilen:

- Von allem dem, was die Regel und die Satzungen des Ordens und der Kommunität mit sich bringt, wird allgemein dispensiert.

Insbesondere werden demnach - Alle Mitglieder des aufgelösten Stiftes: a) ihren Ordenhabit ablegen und mit einer anständigen und sittsamen weltlichen Kleidung vertauschen; b) ihre Tagesordnung und Andachtsübungen nach eigener Wahl einrichten, statt des lateinischen Breviers aber sich des deutschen z.B. von Prof. Dereser bedienen; c) sich in Ansehung der Fasten und Enthaltung vom Genuß der Fleischspeisen lediglich nach den allgemeinen Bistumsvorschriften richten, und d) ihre Beichten jedem für den Beichtstuhl bevollmächtigten Welt oder Ordenspriester ablegen.

- Das Gelübde lebenslänglicher Enthaltsamkeit bleibt auch außer dem Kloster in voller verbindlicher Kraft; was aber

- Das Gelübde der Armut betrifft, so erlauben wir im Einverständnis mit der hohen Landesregierung, daß die sämtlichen Mitglieder des aufgelösten Stiftes in Gemäßheit der landesfürstlichen Verordnung vom 31. August und 11. November 1782 für die Zukunft Eigentum erwerben und darüber disponieren mögen.

Übrigens empfehlen wir ihnen nachdrucksamst einen frommen und erbaulichen Wandel und eine gehorsame und genaue Befolgung der bischöflichen und pfärrlichen Anordnungen, und wir glauben billig erwarten zu dürfen, daß sie hierin den übrigen Christen ein nachahmungswürdiges Beispiel geben werden.

Freyburg, den 12. November 1806. Ig. Fryherr von Wessenberg.

Über das vorstehende bischöflich Constanzische Dispensationsbreve für die aus ihrem Kloster ausgetretenen Mitglieder des aufgelösten Stiftes Wonnenthal, wird das Landesfürstliche Placet erteilt.

Freyburg, den 25. November 1806. Gh. Bad. Regierung und Kammer.

Konrad Frhr. v. Andlaw. Dr. Caluri.“

Das Schriftstück (K.) wurde hier im Wortlaut gegeben, denn es ist charakteristisch für die staatskirchlichen Auffassungen jener Zeit. Der Generalvikar des Bischofs, welcher hier eine dem Papste reservierte Dispens erteilt, erwähnt des Papstes mit keinem Worte, sondern spricht nur von bischöflichen und landesfürstlichen Anordnungen und veröffentlicht seine Verfügung über eine rein innerkirchliche Sache mit landesfürstlichem Placet. Mit dem Empfang dieses Schriftstückes seitens der Äbtissin hatte Wonnental nach 576 jährigem Bestehen, aufgehört, ein Zisterzienserkonvent zu sein.

Die am 23. Oktober in Konstanz erlaubte Exekration der Kirche wurde kurze Zeit nach dem 17. November vom Kapitelsdekan vorgenommen. Die Orgel kam nach Breisach, wo sie, zweimal umgebaut, noch heute steht. Die Glocken schenkte der Großherzog der Gemeinde Tiefental (?). Den Hochaltar erhielt die Gemeinde Kenzingen als unveräußerliches Eigentum. Sie erbat sich denselben am 29. April 1807, da sie „einen neuen Gottesacker mit Kapelle zu erstellen befehligt ist“. Der Wonnentaler Hochaltar ist jetzt in der Kenzinger Pfarrkirche, in zwei Hälften geteilt, rechts und links vom Choreingang aufgestellt. Dieselbe Gemeinde hatte schon vorher unterm 28. Oktober 1806 den auf 154 fl. geschätzten hl. Leib des Märtyrers Innozenzius erhalten, dafür aber die Kosten der Versetzung von 26 interessanten alten Grabsteinen aus Wonnental nach der Kenzinger Pfarrkirche zu übernehmen.

Das Kloster wurde am 9. Dezember ergebnislos zum Verkauf ausgeboten. Erst am 24. April des folgenden Jahres 1807 erwarben es zwei Lahrer Herren Bausch und Helbig für 40000 fl., wovon 2000 sofort zahlbar. 3500 fl. sollten vom Kaufpreis erlassen werden, wenn sich die im Stift zu errichtende Zichorienfabrik dem Lande nützlich erweise, der weitere Kaufschilling wurde mit 5% verzinslich auf 10 Jahre gestundet. Schon am 5. Mai 1807 erhielt die Firma die Erlaubnis, die Kirch niederzureißen und die Steine zu Bau der Zichorienmühle zu benützen. Helbig trat bald aus, Bausch betrieb die Mühle einige Zeit, dann schlug der Domänenverwalter Harscher am 31. Oktober 1812 der Regierung vor, Bausch die für diesen Fall ausge-setzten 3500 fl. zu erlassen. Trotzdem gab Bausch die Sache jetzt dran und veräußerte sei Januar 1813 mit staatlicher Genehmigung die Gebäude par-zellenweise an 32 Käufer. Seinen Verpflichtungen gegen den Staat konnte er nicht nachkommen. Noch 1821 schuldetet er 14000 fl. Von 1822 an nahm der Staat die Betreibung der von den Käufern noch an Bausch zu zahlenden Gelder selber in die Hand. Bis im Jahre 1829 stritt man sich um die letzten noch fehlenden 16 fl. Erst am 3. August 1830 wurde die Verrechnung der-selben als Anno 1819 geschehen festgestellt und die Akten geschlossen. Das Kloster blieb als jämmerlich verstümmelter Häuserkomplex mit Wohnungen für kleine Leute liegen bis heute.

Bad Kirnhalden, welches Wonnental in den letzten 10 Jahren ein Durchschnittsergebnis von 420 fl. pro Jahr gebracht hatte, wurde am 14. Oktober 1807 an Gräfin Franziska v. Kageneck für 7202 fl. versteigert. Man stellte damals amtlich fest, daß sein Wasser keinen besonderen mineralischen Gehalt habe und nicht besser sei als das der übrigen „Einbildungsbäder“, aber durch die Mode sich eines größeren Zulaufes als selbe erfreue.

Bildquelle: Die Pforte 12. und 13. Jahrgang, Nr. 22 bis 25 – 1992/93, S. 150

Nun noch ein Blick auf das Schicksal unserer Frauen. Die vom Geh. Finanzrat angesetzten Pensionen erschienen selbst der Großh. Kameralbuch-halterei zu niedrig. Sie verglich unterm 24. Januar 1807 dieselben mit den 1782 von Österreich für die damals aufgehobenen Nonnen ausgesetzten und berichtete: 1782 kostete der Sester Weizen 54 Kreuzer bis 1 Gulden, Roggen 40 Kreuzer, Gersten 56 Kreuzer, 1 Fleisch 6-7 Kreuzer. Heute kostet Weizen 2 Gulden, Roggen 1 Gulden 18 Kreuzer, das Fleisch 10 Kreuzer. „Da in den wohlfeilen 1780ger Jahren die pensionierten Klosterfrauen mit 200 fl. nur äußerst dürftig sich durchbringen konnten, wie wenig werden jetzt 250 fl. und 300 zureichen für alte und kranke hilfsbedürftige Frauen!“

Auch die Äbtissin wandte sich noch zweimal im Frühjahr 1807 an die Regierung um Erhöhung der Pensionen für ihre Mitschwestern und um Bewilligung eines Umkleidungsgeldes, indem sich insbesondere die jüngeren Frauen mit der geringen Aufbesserung unmöglich den Lebensunterhalt verschaffen können. Die Regierung erhöhte den auch im April 1807 die Pension der Äbtissin um 100 fl., die der Frauen um je 30 fl., die der Schwestern um je 25 fl. An Umkleidegeld bewilligte sie der Äbtissin 250 fl. den Frauen je 100 fl. und den Schwestern je 50 fl. Da nun schon im Februar und im Mai 1807 je eine Laienschwester starb und im Juni und September weitere Todesfälle folgten, so sparte die Regierung für 1808 schon 680 fl.

Die Äbtissin, welche von den immer noch äußerste ärmlich gestellten jüngeren Frauen und Schwestern mit Bitten bestürmt wurde, wagte denn auch im Hinblick auf diese für den Staat günstige Finanzlage am 26. März 1808 eine abermalige Bitte an die Regierung, worauf unterm 2. Mai 1808 für vier besonders schlecht gestellte jüngere Frauen und zwei Schwestern eine kleine Steigerung gewährt wurde, von 280 fl. auf 305 fl. und von 175 fl. auf 200 fl. Die endgültigen Pensionen betrugen also: für die Äbtissin 1200 fl., für ältere Frauen 330 fl., jüngere Frauen 305 fl. und Schwestern 200 fl. Dazu kam das erwähnte einmalige Umkleidegeld.

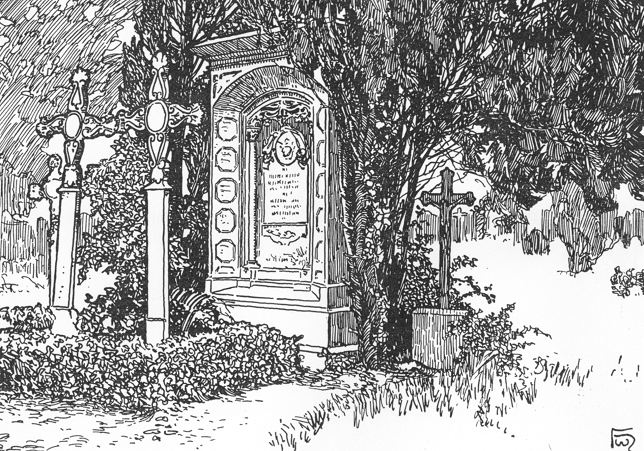

Den schon 1807 heimgegangenen Konventsmitgliedern folgten 1808 weitere im Tode nach, und in wenigen Jahren nachher die anderen. Die Äbtissin trug ihre Todesdaten gewissenhaft nach wie vor in das von ihr mitgenommene Mortuarium des Klosters wie in die ebenfalls mitgenommenen Konventsregister ein. (K.) Mit Lichtentals Äbtissin blieb sie in freundschaftlicher Korrespondenz, da ja vier ihrer Frauen dort Unterkunft gefunden hatten. Sie selber war 1806 nach Freiburg in das „Kellersche Haus“, die jetzige Glockenapotheke, gezogen (K, Haus Nr. 242; das Adressbuch von 1813 verlegt S. 129 irrigerweise die Wohnung der Äbtissin nach Nr. 324), später in das jetzige Glocknersche Haus an der Ecke der Kaiser- und Schusterstraße, Haus Nr. 28 (Freiburger Adressbuch 1818, S150). Wenn sie von ihrem Ruhesitz auf die Wonnentaler Jahre zurücksah, so mußte sie den Worten eines ihrer Vettern recht geben, der über sie einmal geschrieben, sie habe „in ihrer ganzen Regierung wegen Wetterschaden, ungeheuren Requisitionen und Einquartierungen ein sehr hartes Loos gehabt“. (K.) – Im Frühjahr 1819 zog sie zu ihrem Bruder Jos. Al. Krebs in das alte Haus am Münsterplatz, unter dessen Dach sie geboren war und ihre Kinder- und Mädchenjahre verbracht hatte. (K.) Aber nur noch wenige Monate waren ihr hier noch beschieden. Am 16. Juli 1819 starb sie an der Wassersucht. Sie hatte ein Alter von 57 Jahren 2 Monaten und 12 Tagen erreicht. Man begrub sie in dem Krebs´schen Erbbegräbnis auf dem alten Friedhof.

Nach einer Zeichnung von W. Haller.

Bildquelle: Breisgau-Verein Schau-Ins-Land 39. Jahrlauf 1912, S. 96

Standort: Grabmal 807, Alter Friedhof in Freiburg Herdern. (07/2021)

Grabmal 807, Alter Friedhof in Freiburg Herdern (07/2021).

In der Familie, aus der sie stammte, lebten als persönliche Erinnerungen an sie nur noch zwei Äußerungen ihres längst auch verstorbenen Pathenkindes fort: Sie sei einmal mit vier Schimmeln nach Freiburg gefahren, und sie sei eine strenge, ernste Frau gewesen. Die erste Äußerung ist eine kindliche Erinnerung an ihre nach außen angesehene Stellung, die zweite begreift sich leicht bei dem tragischen Geschick, das sie durchgemacht hat.

Quelle: Breisgau-Verein Schau-ins-Land 39. Jahrlauf 1912, S. 84

Die Abkürzungen der Quellen bei Krebs bedeuten:

(K.) =Papiere der letzten Äbtissin im Besitz der Familie Krebs

(M.)= Mortuarium des Klosters Wonnental im selben Besitz

(L.)= Archiv des Klosters Lichtental, Acta Wonnentaler Frauen betreffend Nr. 29

(GL.)= General- Landesarchiv, Kloster Wonnental, Aus Kenzingen Convolut 31 und 32 Wonnental betreffend

(E.)= Erzbischöfliches Ordinariatsarchiv

¹ Maria Benedicta Schmid ² Anmerkung: Gemeint ist vermutlich, dass maximal drei Ausländer je Inländer angestellt werden dürfen. ³ Priorin Frau Maria Viktoria Berger